死生観とは?人生の意味と死の捉え方を深く考える - 哲学的視点と現代社会における重要性

はじめに

死生観とは、生と死に対する個人の考え方や価値観を指します。それは、人生の意味や目的、死後の世界の存在、そして生きることと死ぬことの関係性について、個々人が持つ独自の見解や信念の総体です。この死生観は、私たちの日々の生活や決断、さらには人生の大きな選択にまで影響を与える重要な概念です。

本記事では、死生観について深く掘り下げ、その歴史的背景から現代社会における重要性まで、幅広い視点から考察していきます。また、人生の意味を探求し、死の捉え方を深めるための方法についても議論します。さらに、リベラルアーツの学習が死生観の形成にどのように寄与するかについても触れ、KDDI株式会社が提供するLIBERARY(リベラリー)というサービスを通じて、どのようにリベラルアーツを学ぶことができるかについても紹介します。

死生観を深く考えることは、単に死を理解するためだけではなく、より充実した人生を送るための重要な手段となります。本記事を通じて、読者の皆さまが自身の死生観について考え、人生の意味をより深く理解するきっかけとなれば幸いです。

死生観の歴史的背景

死生観の概念は、人類の歴史とともに古くから存在し、時代や文化によって様々な形で発展してきました。古代文明においては、死後の世界への信仰が死生観の中心を占めていました。例えば、古代エジプトでは、死後の世界での永遠の生を信じ、ミイラ作りや壮大な墓の建造が行われました。一方、古代ギリシャでは、哲学者たちが死の本質について深く考察し、プラトンやアリストテレスのような思想家たちが、魂の不滅性や理想的な生き方について論じました。

宗教と死生観の関係も深く、多くの宗教が独自の死生観を提示しています。仏教では輪廻転生の概念があり、現世での行いが来世に影響するという考え方が中心にあります。キリスト教では、天国と地獄の概念が死後の運命を左右し、現世での信仰と行いが重視されます。イスラム教も同様に、来世での審判を重要視し、現世での生き方に大きな影響を与えています。

近代哲学における死生観の変遷も注目に値します。18世紀の啓蒙思想は、理性と科学的思考を重視し、宗教的な死生観に疑問を投げかけました。19世紀には、ニーチェやキルケゴールといった哲学者たちが、個人の実存と死の関係について深く掘り下げました。20世紀に入ると、実存主義哲学が台頭し、サルトルやハイデガーらが、死を人間存在の本質的な要素として捉え、その意味を探求しました。

このような歴史的背景を通じて、死生観は常に変化し、進化してきました。現代社会においても、科学技術の進歩や価値観の多様化により、死生観は新たな局面を迎えています。次のセクションでは、哲学的視点から現代の死生観について考察していきます。

哲学的視点からみた死生観

哲学的視点から死生観を考察することは、生と死の本質的な意味を探求する上で非常に重要です。特に、20世紀以降の哲学的潮流は、死生観に新たな洞察をもたらしました。

実存主義哲学は、死生観に大きな影響を与えました。ジャン=ポール・サルトルやアルベール・カミュといった哲学者たちは、人間の存在の意味を死との関係性の中で探求しました。彼らは、死の不可避性を認識することが、逆説的に人生の価値を高め、自由と責任ある選択の重要性を強調しました。サルトルの「実存は本質に先立つ」という言葉は、人間が自らの生を意味づける責任を負っているという考えを表しています。

現象学的アプローチも、死生観の理解に新たな視点をもたらしました。エドムンド・フッサールやモーリス・メルロ=ポンティらの現象学者たちは、死を単なる生物学的事実としてではなく、人間の意識や経験の一部として捉えました。彼らは、死の意識が人間の時間感覚や自己認識にどのように影響するかを探求し、生きることの意味を深く掘り下げました。

東洋思想における死生観も、西洋哲学とは異なる視点を提供しています。例えば、仏教の「無常」の概念は、すべての存在が常に変化し、永遠のものは何もないという考えを示しています。この視点は、死を恐れるのではなく、生命の循環の一部として受け入れる態度を促します。また、道教の「無為自然」の思想は、自然の流れに逆らわず、生と死を含むすべての現象を受け入れることを説いています。

これらの哲学的視点は、単に死を理解するだけでなく、生きることの意味を深く考察することを促します。死を意識することで、逆説的に生の価値が高まり、より意識的に生きることの重要性が浮き彫りになります。また、東西の思想を比較することで、死生観の多様性と普遍性を同時に理解することができます。

現代社会において、これらの哲学的視点は、個人の生き方や価値観の形成に大きな影響を与えています。次のセクションでは、このような哲学的背景を踏まえつつ、現代社会における死生観の重要性について考察していきます。

現代社会における死生観の重要性

現代社会において、死生観の重要性はますます高まっています。科学技術の進歩、医療の発展、そして価値観の多様化により、生と死に関する問題は複雑化し、個人や社会全体にとって重要な課題となっています。

医療倫理と死生観の関係は、特に注目すべき点です。延命治療や尊厳死、安楽死などの問題は、単に医学的な判断だけでなく、倫理的、哲学的な考察を必要とします。例えば、終末期医療において、患者の意思をどこまで尊重するべきか、あるいは生命の質と延命のバランスをどのようにとるべきかといった問題は、個人の死生観と深く関わっています。また、臓器移植や再生医療などの先端医療技術は、生命の定義や人間の尊厳についての新たな問いを投げかけています。

終末期ケアにおいても、死生観は重要な役割を果たします。ホスピスケアや緩和ケアの発展は、単に身体的な苦痛を和らげるだけでなく、患者の精神的、霊的なニーズにも応えることの重要性を示しています。こうしたケアにおいては、患者自身の死生観を理解し、尊重することが不可欠です。

テクノロジーの進歩も、死生観に大きな影響を与えています。人工知能(AI)や仮想現実(VR)技術の発展は、「デジタル不死」や「意識のアップロード」といった概念を現実味のあるものにしつつあります。これらの技術は、生と死の境界をより曖昧にし、従来の死生観に根本的な変革をもたらす可能性があります。

さらに、グローバル化が進む現代社会では、異なる文化や宗教の死生観が交錯し、新たな価値観が生まれています。これは、多様性を尊重しつつ、普遍的な人間性を見出す機会を提供しています。

このような状況下で、個人が自身の死生観を深く考察し、形成することは、単に死への準備だけでなく、より充実した人生を送るための重要な手段となります。自己の死生観を明確にすることで、日々の生活における選択や決断がより意識的になり、人生の意義や目的をより深く理解することができるのです。

次のセクションでは、このような現代社会の文脈を踏まえつつ、人生の意味を考えることの重要性について掘り下げていきます。

人生の意味を考える

人生の意味を考えることは、死生観を形成する上で不可欠な過程です。自己実現と死生観の関係、生きる目的と死の受容、そして幸福感と死生観の関連性について、深く掘り下げていきましょう。

自己実現と死生観は密接に結びついています。心理学者アブラハム・マズローが提唱した「自己実現」の概念は、個人が自身の潜在能力を最大限に発揮し、充実した人生を送ることを意味します。この自己実現の過程において、死の存在を意識することは、逆説的に生の価値を高める効果があります。死を意識することで、限りある時間の中で何を成し遂げたいのか、どのような人生を送りたいのかを、より明確に考えることができるのです。

生きる目的と死の受容も、重要なテーマです。哲学者ヴィクトール・フランクルは、著書「夜と霧」の中で、極限状況下でも生きる意味を見出すことの重要性を説きました。彼の「ロゴセラピー」は、人生の意味を見出すことが精神的健康の基盤であると主張しています。死を受容することは、逆説的に生きる目的をより鮮明にし、日々の生活に深い意味を与えることができるのです。

幸福感と死生観の関係も興味深い視点です。近年の幸福研究では、物質的な豊かさだけでなく、人生の意味や目的を持つことが真の幸福につながることが示されています。死生観を深く考えることは、自身の価値観を明確にし、何が本当に重要なのかを理解する助けとなります。これにより、より深い満足感と幸福感を得ることができるのです。

また、現代社会におけるリベラルアーツの重要性も見逃せません。リベラルアーツの学習は、多角的な視点から人生の意味を考察する能力を養います。哲学、文学、歴史、芸術などの幅広い分野を学ぶことで、死生観を形成する上で必要な知識と洞察を得ることができます。

KDDI株式会社が提供するLIBERARY(リベラリー)は、このようなリベラルアーツの学習を支援するサービスです。LIBERARY(リベラリー)では、各分野の有識者による講義を通じて、幅広い知識を効果的に学ぶことができます。これにより、死生観や人生の意味について、より深く、多角的に考察する機会を得ることができるのです。

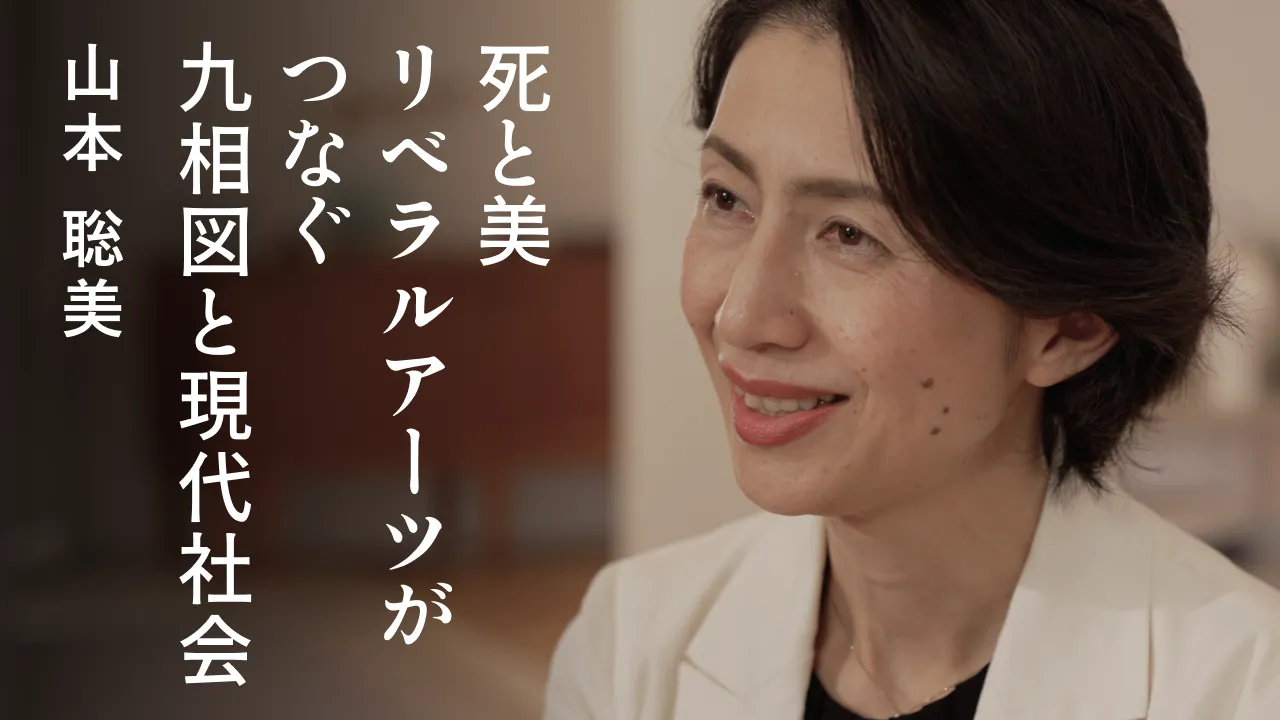

講義の一例として、「九相図」に関する講義を紹介します。講義の画像をクリックすると、内容を確認できます。

人生の意味を考えることは、単なる知的探求ではありません。それは、より充実した、意義ある人生を送るための実践的な取り組みです。次のセクションでは、死の捉え方をさらに深める方法について探っていきます。

死の捉え方を深める

死の捉え方を深めることは、より豊かな人生を送るための重要なステップです。死の恐怖と向き合う方法、グリーフケアと死別体験、そして死生学(タナトロジー)の意義について、詳しく見ていきましょう。

死の恐怖と向き合うことは、多くの人にとって大きな課題です。心理学者アーヴィン・ヤーロムは、死の恐怖を「究極の関心事」と呼び、これと向き合うことが人間の成長にとって不可欠だと主張しました。死の恐怖を克服する方法として、マインドフルネスや瞑想といった実践が効果的であるとされています。これらの実践は、現在の瞬間に集中することで、死への不安を和らげ、生の充実感を高める効果があります。

また、死生観を深めるためには、実際の死別体験やグリーフケアについても理解を深めることが重要です。キューブラー・ロスの「死の受容の5段階モデル」は、悲嘆のプロセスを理解する上で広く知られていますが、最近の研究では、悲嘆のプロセスはより個人的で複雑なものであることが指摘されています。グリーフケアにおいては、個人の感情や経験を尊重し、適切なサポートを提供することが重要です。

死生学(タナトロジー)は、死に関する学際的な研究分野です。この分野では、死の生物学的、心理学的、社会学的、文化的側面を総合的に研究し、死と生の関係性を探求します。死生学の知見は、医療現場や終末期ケア、さらには日常生活における死生観の形成に大きな影響を与えています。

死の捉え方を深めることは、単に死を理解するだけでなく、生をより豊かにすることにもつながります。死を意識することで、現在の瞬間をより大切にし、人生の優先順位を見直すきっかけになるのです。

リベラルアーツと死生観

リベラルアーツの学習は、死生観を形成する上で非常に重要な役割を果たします。リベラルアーツとは、人文科学、社会科学、自然科学などの幅広い分野を横断的に学ぶ教育システムを指します。この学びを通じて、多角的な視点から死生観を考察することができます。

哲学、文学、歴史、心理学、社会学など、リベラルアーツの各分野は、死生観に関する豊富な知見を提供します。例えば、哲学では死の本質や人生の意味について深く考察し、文学では様々な作品を通じて死生観の多様性を学ぶことができます。歴史学は、時代や文化によって変遷する死生観を理解する助けとなり、心理学や社会学は、個人や社会における死の受容や悲嘆のプロセスを科学的に分析します。

KDDI株式会社が提供するLIBERARY(リベラリー)は、このようなリベラルアーツの学習を効果的にサポートするサービスです。LIBERARYでは、各分野の有識者による講義を通じて、幅広い知識を体系的に学ぶことができます。死生観に関連するテーマについても、哲学、心理学、文学など多様な角度からアプローチすることが可能です。

リベラルアーツの学習は、批判的思考力や創造性を養うだけでなく、自己の価値観や世界観を形成する上でも重要な役割を果たします。死生観のような深遠なテーマを考察する際、この多角的な視点と思考力は非常に有用です。

実践的アプローチ

死生観を深めるための実践的なアプローチとしては、以下のような方法が挙げられます。

- 日記や自己内省:定期的に自身の生き方や価値観について書き留めることで、死生観を明確にしていく。

- メディテーションや瞑想:現在の瞬間に集中することで、生と死に対する洞察を深める。

- 芸術や文学の鑑賞:様々な作品を通じて、多様な死生観に触れる。

- 哲学書や死生学に関する文献の読書:専門的な知識を得ることで、より深い考察が可能になる。

- ボランティア活動:終末期ケアや高齢者支援などの活動を通じて、実際の生と死に向き合う。

- 対話と議論:友人や家族と死生観について語り合うことで、自身の考えを整理し、新たな視点を得る。

- リベラルアーツの学習:LIBERARYなどのプラットフォームを活用し、多角的な視点から死生観を学ぶ。

これらの実践を通じて、個人の死生観はより深く、豊かなものになっていくでしょう。

まとめ

死生観は、個人の人生観や価値観の根幹をなす重要な概念です。本記事では、死生観の歴史的背景から現代社会における重要性、そして哲学的視点や実践的アプローチまで、幅広い観点から死生観について考察してきました。

死生観は極めて個人的なものであり、同時に文化や社会の影響を受ける普遍的な側面も持ち合わせています。現代社会においては、医療技術の進歩や価値観の多様化により、死生観はますます複雑化しています。しかし、だからこそ、自身の死生観を深く考察し、形成していくことが重要なのです。

リベラルアーツの学習は、死生観を形成する上で非常に有効なアプローチです。KDDI株式会社が提供するLIBERARY(リベラリー)のような学習サービスを活用することで、多角的な視点から死生観について学び、考察を深めることができます。

死生観を深めることは、単に死を理解するためだけではありません。それは、より充実した人生を送るための重要な手段となります。自身の死生観について考え、探求し続けることで、日々の生活がより意味深く、豊かなものになっていくでしょう。

本記事が、読者の皆さまにとって、自身の死生観を見つめ直し、人生の意味をより深く理解するきっかけとなれば幸いです。